О саде

Наука

Образование

Гостям Сада

- Ботанический сад

- История ботанического сада ТвГУ

ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТвГУ

В 2025 г. одному из старейших ботанических садов северо-запада России - ботаническому саду Тверского государственного университета исполнилось 150 лет.

Ботанический сад ТвГУ расположен в историческом центре Твери близь слияния рек Тверцы и Волги. Территория сада уникальное место, где, несмотря на стремительную городскую застройку, чудом удалось сохранить фрагменты исторического ландшафта древнего Заволжского посада Твери.

Принадлежность того, что земли, на которых ботанический сад ТвГУ (далее - Сад) расположен сегодня, реально имеют этот исторический статус, подтверждает Охранный договор №502-05/01 от апреля 1999 года. Этот Договор свидетельствует, что Сад расположен на территории Заволжского посада древней Твери XIII–XVIII вв. и определяет территорию Сада, как памятник археологии. Рельеф на территории Сада остался почти неизменен с XIII века, здесь нет насыпных грунтов. Сегодня перепад уровней грунта, между территорией Сада и окружающей ее поднятой вверх территорией города достигает от 2 до 7 и более метров. Этот факт – неизмененный более чем за 7 веков рельеф территории, делает Сад действительно уникальным и нам неизвестно ни одного случая в мире, чтобы ботанический сад, даже значительно более старый, нежели наш, сохранил неизменный рельеф 700-летней давности.

Отправной точкой в истории развития территории, которую ныне занимает ботанический сад ТвГУ, можно считать 1265 г. По преданиям и описаниям истории г. Твери именно в этом году был восстановлен после разорения монголо-татарами Отроч Успенский мужской монастырь на слиянии рек Волги и Тверцы. Именно фрагмент земель Отроч монастыря станет спустя несколько веков территорией Сада.

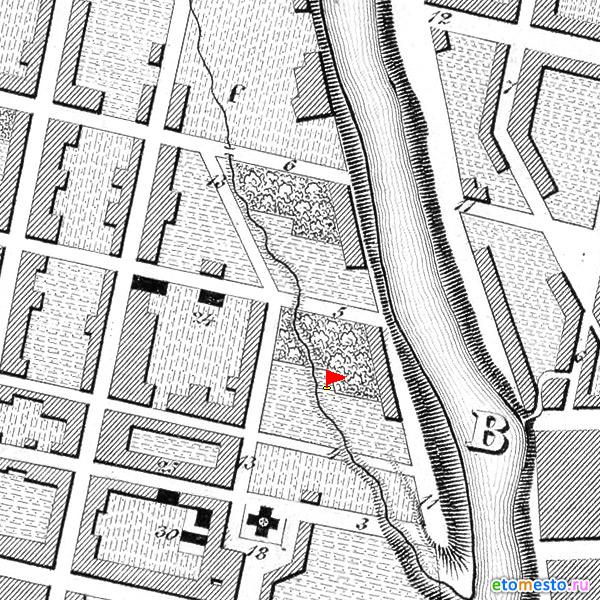

План города Твери от 1674 г. Источник фото

При слиянии рек Волги и Тверцы отмечен Отроч монастырь и его хозяйственные постройки. Территория северо-западнее монастыря обозначена как «Обработанные поля». Именно фрагмент этих земель, от монастырских стен вдоль правого берега реки Тверцы и станет в будущем Садом.

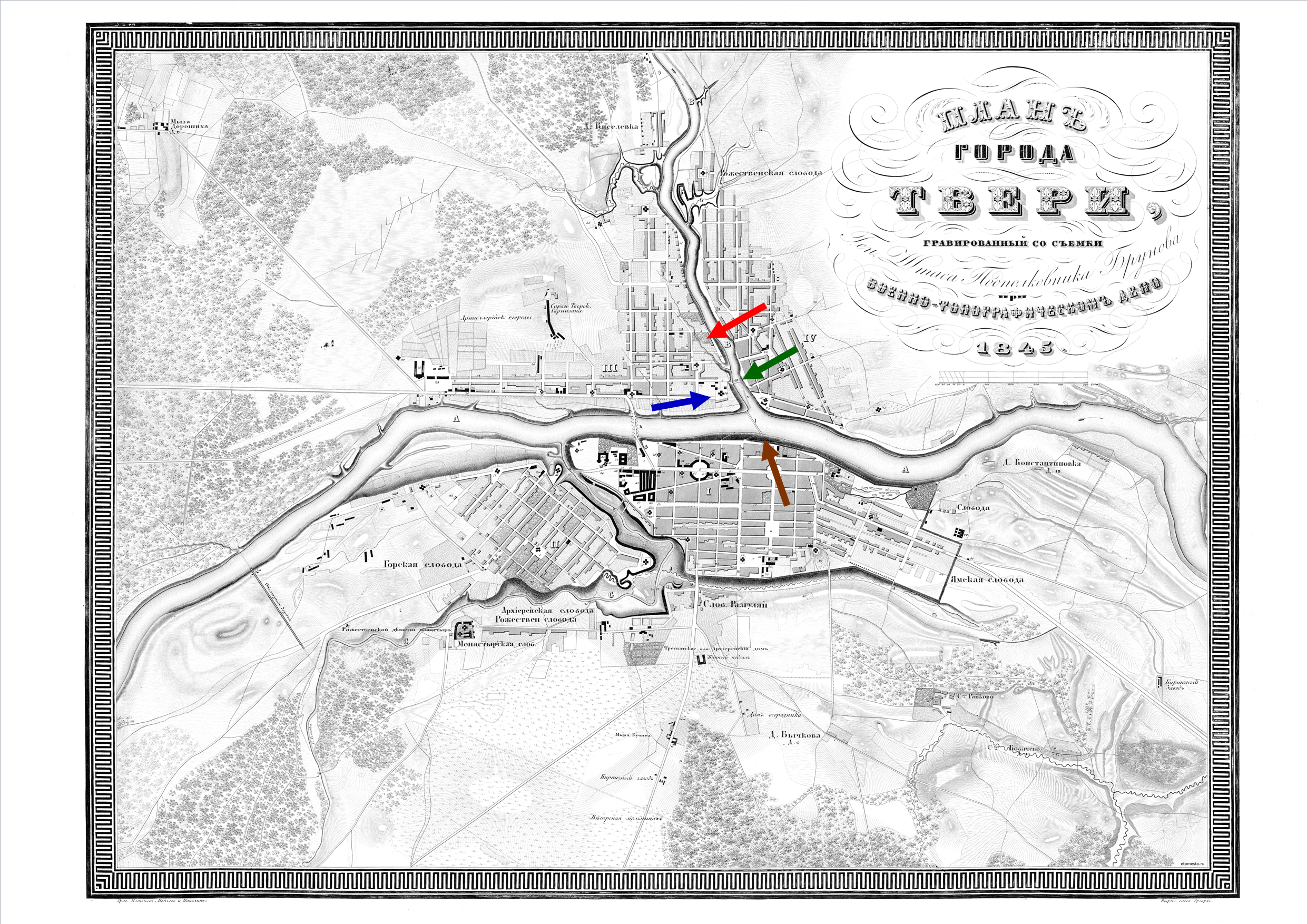

Здесь протекал крупный ручей, исток которого, согласно картам и планам Твери конца XVIII века, 1825 и 1845 годов, начинался между современными ул. Волынская и ул. Нахимова, недалеко от их пересечения от с ул. Красина. По анализу данных топографии известно, что этот ручей в Писцовой книге 1685-86 гг. носил название Ильинского, так как протекал по Ильинскому берегу (так раньше называли правый берег Тверцы). В XVIII в. ручей называли Колыхалов (Карыхалов), а с начала XIX в. стали называть ручей Бухань (Буханской).

Крупных построек на территории, где сейчас находится Сад, не возводили. Вероятно потому, что приручьевые земли были сильно переувлажнены, а весенние разливы Тверцы затапливали большую площадь правобережья, в т.ч. и этого участка. Монастырь отдавал землю крестьянам в аренду под покос травы, на землях будущего Сада велась сельскохозяйственная деятельность,

В русле ручья был вырыт каскад прудов. Эти пруды в количестве 3 шт. мы можно наблюдать уже на картах Твери конца XVIII века. Как использовались пруды, доподлинно не известно. Вероятно в них разводили рыбу и брали воду для полива огородов. Так же не исключено, что на ручье стояли небольшие деревянные мельницы и пруды были созданы именно для них. Косвенное подтверждение этому предположению можно увидеть на Прожектированном плане города Твери из атласа Тверской губернии (от 5 марта 1825 года), где на Буханском ручье прорисованы деревянные подпорные плотины на прудах и показаны планируемые места установки мельниц.

До настоящего времени сохранился только нижний пруд, что находится на территории Сада. Остальные пруды были засыпаны. Таже участь постигла и ручей. Он был засыпан почти на всем протяжении при застройке этой части Заволжья во второй половине XX века, сохранился лишь фрагмент русла в границах ботанического сада. О том насколько красивым и живописным был ландшафт этой части города мы может судить теперь лишь по воспоминаниям старожилов. По словам одной из жительниц, которая проживала в этом районе в конце 1950-х гг, рельеф имел такие перепады высот, что вода в нижний пруд, который располагался на территории Сада, изливалась каскадом и это было по настоящему эффектно.

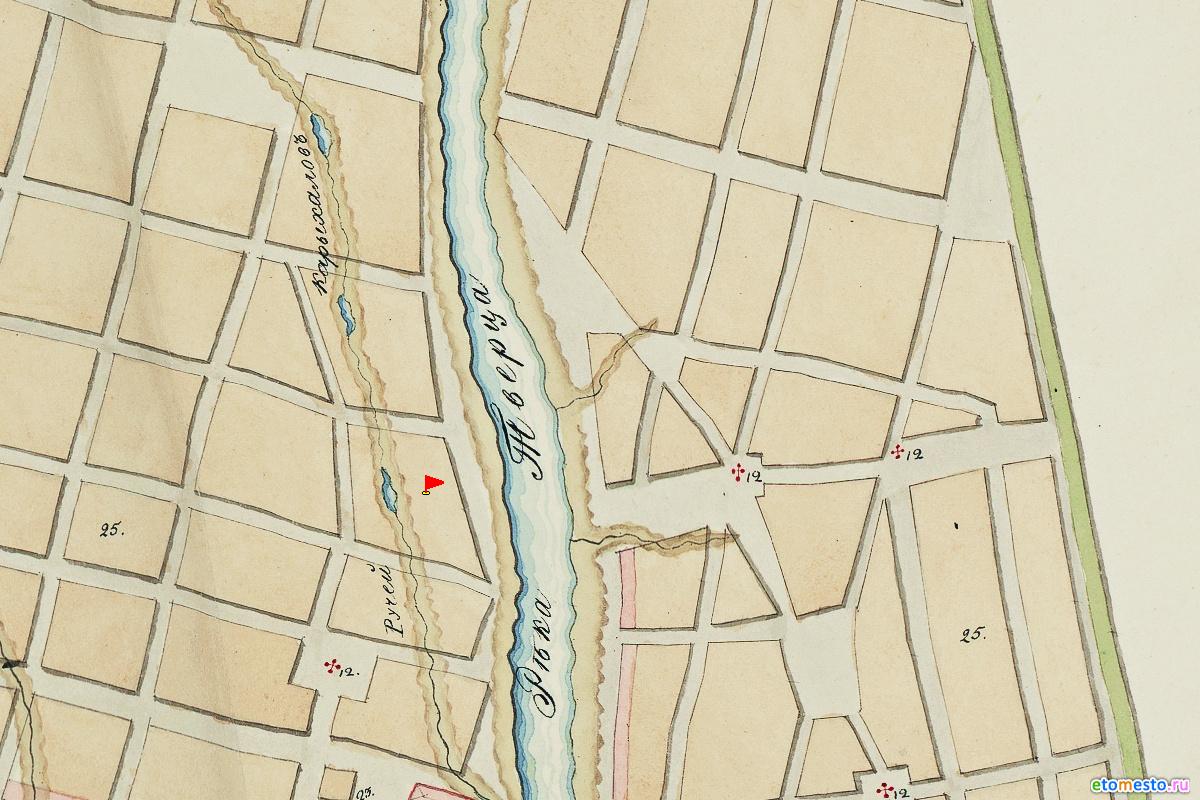

Фрагмент Межевой карты города Твери конца XVIII века Источник

Красным флажком отмечен участок где сейчас расположен ботанический сад ТвГУ.

В 1875 году почетный гражданин Твери купец первой гильдии Илья Иванович Бобров (20.07.1839-19.11.1890) заложил на берегу Тверцы сад с изящными деревянными галереями, беседкой-ротондой и арочным мостиком.

Купчей или других документов на приобретение этой земли Ильей Ивановичем Бобровым в настоящее время найти не удалось. Но найдено упоминание купчей крепости в документе [ГАТО: Ф.160. Оп.1. Д.4381], где упоминается прошение Ильи Ивановича «в котором он объяснил, что он в 1875 году на набережной реки Тверцы купил для себя недвижимое имение с землею, которой по купчей крепости значится 45 сажень».

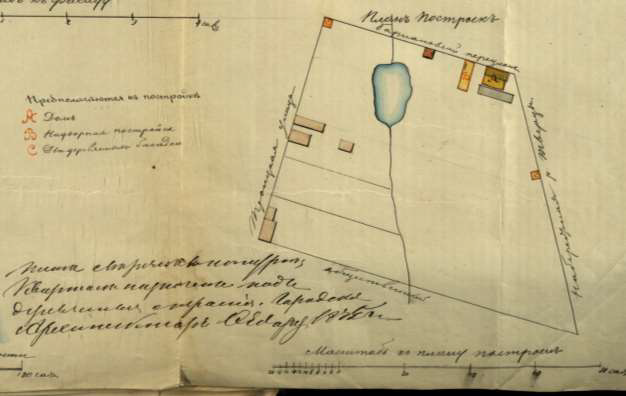

Самым ранним (из найденных на настоящий момент) подлинным документом, подтверждающим основание усадьбы, а впоследствии Сада является Прошение от 23-24 января 1875 г., поданное Ильей Ивановичем в Городскую управу на постройку деревянного дома с мезонином и двух деревянных сараев.

Фрагменты Прошения И.И.Боброва в Городскую управу на постройку деревянного дома с мезонином и двух деревянных сараев. 23-24 января 1875 г. Источник фото

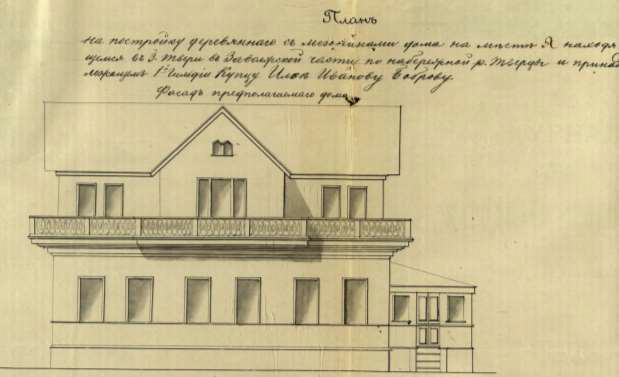

Как выглядел купленный участок на момент его приобретения И.И. Бобровым мы не знаем. Но мы можем посмотреть, что было там 30 годами ранее на Плане города Твери 1845 г. Попала территория будущей усадьбы и на рисунок с натуры Ф.Суворова “Вид Отроч монастыря с Волги”, датируемый 1820-1850 гг.

План города Твери гравированный со съемки Ген. Штаба Подполковника Брунова при военно-топографическом депо. 1845. Источник

Условные обозначения: красная стрелка - территория будущей усадьбы Бобровых (ботсада ТвГУ),

синяя стрелка - Отроч монастырь, зеленая стрелка - переправа (мост) через Тверцу, коричневая стрелка - наплавной мост через Волгу возле Отроч монастыря

Фрагмент плана города Твери 1845 г. Источник

Красным флажком отмечена территория, которую в 1875 году купит купец И.И. Бобров для своей усадьбы (сегодня здесь расположен ботанический сад ТвГУ). Пруды в русле ручья не прорисованы.

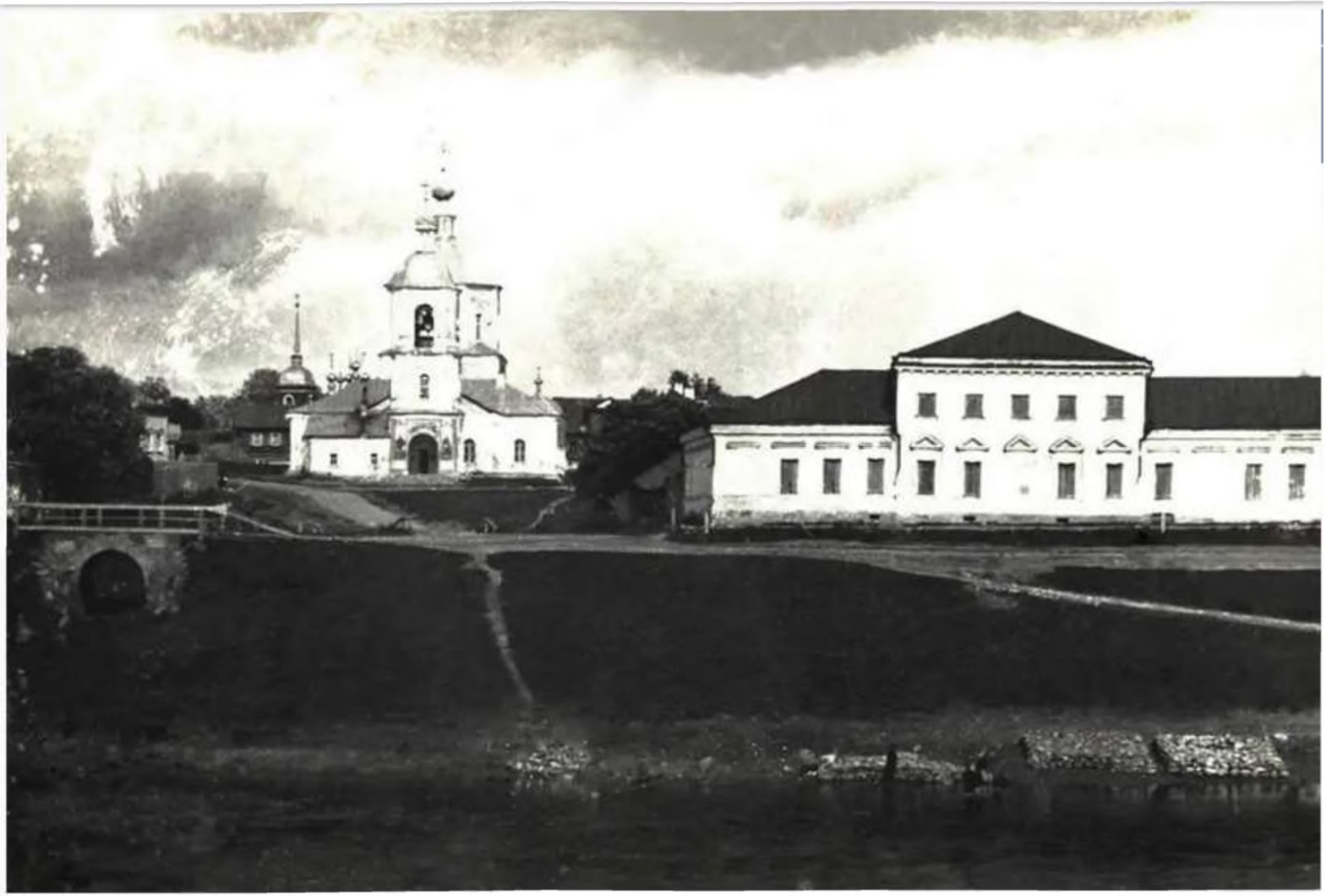

Вид Отроч монастыря с Волги. Рисунок с натуры Ф. Суворов; лит. А. Тестов; ценз. И. Снегирев.

Тверь : Лит. П. Львова, [1820-е-1850-е]. Источник

Группа высоких деревьев на берегу Тверцы справа от Отроч монастыря и есть будущая усадьба купца И.И. Боброва (ныне - ботсад ТвГУ).

Выбор места будущей усадьбы, по всей вероятности, не был случайным. Напротив него на левом берегу Тверцы стоял двухэтажный каменный родительский дом, построенный еще в XVIII в., принадлежавший сначала деду, а затем отцу Ильи Ивановича - Ивану Дмитриевичу Боброву. А сами купцы Бобровы с 1867 года взяли на свое содержание мост и переправу через Тверцу вблизи Отроч монастыря.

Панорама Яндекс.Карт с моста Петра Богомолова (Затверецкий мост). 2020.

Красные стрелки - ботсад ТвГУ. Желтые стрелка и прямоугольник - участок, где стоял дом Бобровых по адресу Затверецкая наб., 48/ 1-ый Клубный пер., 2 (Затверецкая наб., 48/2)

Сохранились фотографии этого дома разных лет.

Дом купцов Бобровых в Затверечье (справа на фото) был построен во 2-ой половине XVIII века

(Тверь, Затверецкая наб. 48/2). 1904-1928. Фото из коллекции В. Л. Руденко. Источник фото

С 1904 г. - родильный приют. С 1920 г. - Затверецкая больница. С конца 1940-х гг. до 1986 г. - роддом №1.

Дом купцов Бобровых 2-ой половины XVIII века (Тверь, Затверецкая наб. 48/2). 2015. Источник фото

Здание оказалось заброшенным с 1987 г., роддом переехал в новое здание (ул. Можайского, 64). Оно ветшало и постепенно приходило в негодность. С 2012 г. по 2016 г. решался вопрос об исключении здания из объектов культурного наследия, в 2017 руины снесли.

Историческая реконструкция: купец Илья Иванович Бобров (Юрий Наумцев) со второй супругой Аделью Ивановной Бобровой (Нина Павлова) в усадебном парке возле арочного мостика XIX века.

Фото Марии Кочеровой

В 1891 году в возрасте 51 года основатель усадьбы И.И. Бобров умер, но посаженные Ильей Ивановичем дубы и лиственницы и посей день являются украшением дендрария Сада. Купеческому саду выпала удивительная судьба пройти нелегкий путь становления от частной усадьбы до единственного в своем роде современного научного и учебно-просветительского ботанического учреждения Верхневолжья.

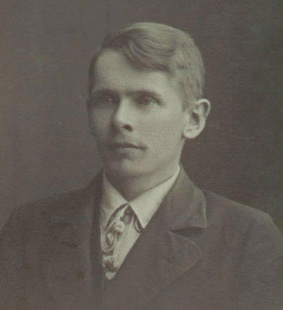

В 1898 г. территория бывшей усадьбы Бобровых была передана под управление (директор) Леониду Антоновичу Колаковскому, преподавателю естественной истории (ботаника, зоология), географии и физики Женской учительской школы П.П. Максимовича, которая станет в будущем Тверским государственным университетом. На тот момент Л.А. Колаковскому исполнилось 44 года.

Леонид Антонович Колаковский

(16.04.1854 - 4.07.1929)

Примечательно, что на небольшой по площади территории Леониду Антоновичу удалось собрать довольно интересную коллекцию древесных и кустарниковых пород. Сформировав экспозиции растений по географическому принципу, он придал территории облик настоящего ботанического сада. На специально отведенном опытном участке он часто проводил практические занятия по ботанике для своих учеников. Первая четверть XX в. - уникальный период, когда частновладельческий сад сочетал в себе функции семейной усадьбы, учебного заведения и питомника для научных изысканий Л.А. Колаковского. Согласно его завещанию в 1930 г. сад был передан городскому отделу народного образования и в течение восьми лет использовался в качестве Детского парка. За эти годы, многие растения из собранной к этому моменту в Саду коллекции, лишенные должного профессионального ухода, были потеряны.

.jpg)

Отроч мужской монастырь и слияние рек Волги и Тверцы. 1903 г. Автор фото: Максим Петрович Дмитриев (1858–1948). Источник фото

Группа деревьев вдали справа от стен монастыря (по берегу Тверцы) - бывшая усадьба купцов Бобровых (ныне - ботанический сад ТвГУ). В центре - наплавной мост через Волгу к Отроч монастырю, справа вверху - устье Тверцы; мост и переправа через р. Тверца, хлопоты и расходы на содержание которых с 1867 г. взяли купцы Бобровы.

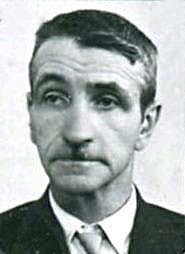

В 1938 году исполком городского совета г. Твери передал территорию Сада Калининскому педагогическому институту с назначением под ботанический сад. Вновь начались работы по реконструкции и развитию Сада. За три года, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, происходили восстановление экспозиций Сада и пополнение коллекции, на его территории появились небольшая оранжерея и здание для сотрудников. Восстановление территории уже как полноценного ботанического сада проходило в соответствии с программой, которая была разработана при участии сотрудников кафедры ботаники Калининского государственного педагогического института (далее - КГПИ). Среди них, без сомнения, особенно стоит отметить известного тверского ботаника, автора труда «Флора Тверской области» Михаила Леонидовича Невского и Александра Александровича Лебедева, который и был назначен заведующим Ботаническим садом КГПИ.

В предвоенный период кафедра ботаники КГПИ и ботанический сад проводят работу совместно и многое в направлениях этой работы, в первую очередь, определяют хозяйственные потребности развития государства. Существует большая необходимость в подготовке практико-ориентированных ботаников, в том числе последователей методов селекции и ведения сельского хозяйства, основанных И В. Мичуриным. Кроме того уже тогда одним из приоритетных направлений научных исследований сотрудников кафедры ботаники и ботанического сада КГПИ становится всестороннее изучение флоры региона. Сотрудники ботанического сада, помимо работы с коллекциями живых растений, активно участвовали в обработке и систематизации материалов полевых экспедиций, которые кафедра ботаники КГПИ регулярно проводила в период 1931-1941 гг

Александр Александрович Лебедев

(03.07.1886 -?)

С 1938 г. до 1968 г. - заведующий Ботаническим садом КГПИ.

Михаил Леонидович Невский

(27.10.1898 -1971)

заведующий кафедрой ботаники КГПИ

Особенно активное участие в этой научной работе принимали сотрудники кафедры ботаники и ботанического сада А.А. Лебедев, В.А. Качаева, А.А. Стром, Д.С. Шимкович. К экспедиционным исследованиям флоры области присоединялись сотрудники кафедры ботаники Московского государственного университета и Ленинградского педагогического института им. АН. Герцена. Экспедиционные исследования включали в себя флористическое и фитоценотическое изучение лесных, луговых и болотных сообществ Калининской области. Целый ряд районов области был обследован очень детально. Одним из приоритетных направлений научной работы становится экологическая флористика. Обработка материалов собранных в полевых экспедициях и данных, полученных в результате первичного интродукционного изучения живых коллекций растений ботанического сада, позволили его сотрудникам подготовить уже за эти несколько предвоенных лет ряд научных статей. Однако Великая Отечественная война, начавшаяся в июле 1941 г. сделала невозможной публикации этих трудов.

Во время Великой Отечественной войны Сад пережил еще одну трагедию в своей истории. Во время оккупации Калинина он был практически уничтожен. Множество деревьев и кустарников было вырублено, коллекции травянистых растений были утрачены или сильно нарушены. Некоторое время фронт на территории города Калинина проходил по берегам р. Волги. Сад практически оказался на самой линии фронта и подвергался сильному артобстрелу, при захвате этой части Твери фашистами здесь несколько дней шли непрерывные бои. На территории Сада была расположена немецкая зенитная часть, а по некоторым источникам и подразделение немецкой кавалерии. Артобстрел территории Сада был такой силы и плотности, что пострадали все, без исключения, деревья довоенной посадки. Большая их часть была полностью уничтожена. Устояли лишь несколько деревьев исторического парка, в том числе из тех, которые были посажены еще при его закладке в 1875 году. Это 4 дуба и 4 лиственницы, которые до сих пор хранят горькую память об этом времени. У деревьев были сбиты снарядами верхушки стволов, а сами стволы оказались повреждены или расщеплены. Эти деревья выжили и, не смотря на то, что их возраст еще очень далек от предельного для этих древесных пород, они часто болеют, а не заживающие полностью поранения стволов приводят к трещинам и заломам кроны. Коллектив Сада и его друзья прилагают все усилия, чтобы продлить век этих живых свидетелей истории Сада. В 90-х гг XX. в. стилизованная шишка лиственницы стала официальным логотипом Сада (Ботанического сада Тверского государственного университета) - это стало лишь малой частью уважения и благодарности, которое мы могли оказать этим деревьям.

Даже после того как Калинин был освобожден от немцев советскими войсками территория Сада продолжала страдать от немецких авианалетов. Вот как описывает это в своем романе «Творцы и пророки» Виктор Иванович Крюков, который был очевидцем этого времени. «За домом, в ботаническом саду, - Алик кивнул в сторону окон, - стояла тогда зенитная батарея. Для прикрытия Волжского и Тверецкого мостов. А мосты эти, особенно Волжский, имели тогда стратегическое значение. Батарея стояла долго, пока наши не вышли на государственную границу. Поэтому немцы, прилетая сюда, не раз пытались подавить батарею, пикировали на сад» [с. 21]. «Валентину вспомнился ночной налет вражеских бомбардировщиков на город; в ботаническом саду ухали тогда зенитки, а с колоколен затверецких церквей строчили зенитные пулеметы, посылая в небо огненные трассы» [с. 125].

Воины зенитной батареи, которая стояла в парке Сада в военные годы, выкопали на его территории блиндажи и устроили огороды. Вот как это описывает В.И. Крюков: «Смутно помнил Алексей, как ехали они от поезда на пролетке через разрушенный город, а Серафим Петрович правил ременными вожжами и говорил, что наши пошли вперед и теперь Гитлеру их не остановить, вот только под Ржевом окопались гады и порой прилетают оттуда бомбить. Но теперь это не так уж и страшно: в саду блиндаж в три наката, да и «ястребки» их, сволочей, отгоняют» [с. 23]; «Работы много, особенно в западных, освобожденных от врага районах нашей области. На полях много мин, работают женщины, дети, агрономов почти нет. Дома почти не бываю. Сад заброшен. Зенитчики вскопали много крутин, где росли лекарственные травы, сажают картофель и немного дают нам. Думаю, что скоро они уедут ближе к фронту» [с. 122].

Виктор Иванович Крюков жил в Затверечье, как раз напротив Сада. Его воспоминания, которые он использовал в своем романе «Творцы и пророки» так описывают послевоенный Сад: «На пригорке высоко над рекой стояли стройные рябины с крупными оранжевыми гроздьями. За ними виднелись какие-то деревья с фиолетовыми листьями. К самому берегу Тверды подступал ряд огромных тополей. Все они были давно покалечены, с обломанными вершинами - следы прокатившейся войны - и теперь пустили в стороны мощные побеги. От сада дул осенний ветер; множество красных, серых и серебристых листьев летело в реку». [с. 8].

После освобождения Калинина от немецких захватчиков территория Сада оказалась местом, на которой был организован склад для хранения сплавляемых по Тверце для нужд города дров, а также выгрузки соли и песка, которые привозили на баржах. Конечно, такое хозяйственное использование также не способствовало сохранности коллекций растений на территории Сада.

Немецкая аэрофотосъемка Твери (Калинина). Сентябрь 1943 года. Источник

На фото видна вся территория ботанического сада. Красным флажком отмечен пруд.

Лишь в октябре 1948 года Калининский педагогический институт смог заняться восстановительными работами в Саду. Инициаторами этого вновь выступили А.А. Лебедев и М.Л. Невский.

В 1949 г. М.Л. Невский составляет детальный проект развития ботанического сада КГПИ. В качестве приоритетных целей в проекте развития ботанического сада были следующие: максимально полное отражение региональной флоры в коллекциях и демонстрация возможностей ее использования, демонстрация разнообразия растительного мира СССР, организация систематического участка и создание базы для проведения научно-исследовательских экспериментов преподавателями, аспирантами и студентами кафедры ботаники КГПИ. Цели этого проекта по развитию ботанического сада КГПИ опередили свое время. Ответственность за изучение и сохранение именно регионального компонента флоры - один из важнейших приоритетов для современного ботанического сада, однако, этот тезис станет общим для большинства ботанических садов много позже.

С целью сбора посадочного материала для восстановления коллекций растений сотрудниками ботанического сада и кафедры ботаники КГПИ было организовано несколько экспедиций в бывшие усадьбы Калининской области. Из Прямухинского и Угановского парков были привезены клены, вязы, липы, гималайская сирень, душистая малина, дерен. Были восстановлен обмен семенами и посадочным материалом с различными ботаническими садами СССР. Коллекция древесно-кустарниковой растительности в парке ботанического сада постепенно восстанавливалась. Сибирская пихта, манчжурский орех, амурский бархат, клен гиннала, китайский лимонник, леспедеца, рододендрон даурский - это лишь некоторые виды интродуцированные в парк ботанического сада с начала 50-х гг XX в. К концу 1950-х гг. в дендроколлекции было более ста видов, которые были высажены по ботанико-географическому принципу, в парке ботанического сада появляются зоны Западной Европы, Азии, Дальнего Востока, Северной Америки, Сибири.

В этот же период было начато создание экспозиций природной флоры с привлечением в коллекцию редких и исчезающих видов растений флоры Верхневолжья. Помимо восстановления дендроколлекции, были организованы участки декоративных растений, а также участки лекарственных, ядовитых, технических и сорных культур, селекционный участок, питомник. Вновь на территории ботанического сада появилась небольшая оранжерея. Основные экспозиции также размещались на территории ботанического сада с учетом ботанико-географического подхода. Но главным критерием по формированию ландшафта ботанического сада КГПИ было гармоничное сочетание экспозиций. Очень живо описывает Сад и местность, которая его окружала в своем романе «Творцы и пророки» В.И. Крюков, который упоминает пассажирскую пристань рядом с Садом: «С катера на берег поднимался по-летнему одетый люд. Многие были с детьми. Проходя вдоль забора, которым был обнесен ботанический сад, люди задирали вверх головы: привлекательна была свежая, недавно развернувшаяся из почек листва. Татьяна Федоровна старалась поглубже дышать. Забор кончился, и за мостом через глубокий ручей открылась глазу зеленая травянистая низина с множеством непросыхавших ржавых луж» [с. 277].

В послевоенные годы сотрудники ботанического сада и кафедры ботаники восстанавливали не только коллекции и территорию Сада, было необходимо возобновить научные исследования, восполнить утраченные научные данные и материалы. Вновь были организованы полевые исследования и экспедиции в ряде районов Калининской области. Изучение флоры территории носило комплексный характер и включало в себя флористическое и фитоценотическое обследование, выяснение биологии и экологии растений. Характер исследований определяла экологическая флористика, которая вновь стала приоритетным направлением научной работы.

Во время оккупации Калинина был практически полностью уничтожен научный гербарий, собранный в предвоенные годы, его предстояло восстановить и к концу 1950-х гг. эта задача была решена. В результате организованных экспедиций был вновь собран гербарий флоры Калининской области объемом около 20000 листов. Во время экспедиций были собраны семена и привезены живые образцы растений региональной флоры для коллекции ботанического сада. Материалы, которые были собраны в результате флористических экспедиций на территории области стали основой для научных работ, которые были подготовлены и опубликованы сотрудниками ботанического сада и кафедры ботаники КГПИ. В период с 1947 по 1952 гг. М Л. Невский опубликовал фундаментальный двухтомный труд «Флора Калининской области». Это была действительно фундаментальная научная работа,которая охватывала всю территорию области и была довольно полной для своего времени. В 1953 г. М.Л. Невский публикует работу «Лекарственные растения Калининской области. А.А. Лебедев является доцентов кафедры ботаники КГПИ и остается заведующим ботаническим садом. Он продолжает научную работу по изучению луговых сообществ, уделяя особое внимание экологии и распространению бобовых и злаков на лугах области и хозяйственному значению луговых трав. В 1950 г. А.А. Лебедев избран действующим членом Всесоюзного ботанического общества. В 1951 г. А.А. Лебедев защищает кандидатскую диссертацию по теме «Бобовые и злаки лугов Верхнего Поволжья и их производственная ценность» в Ленинградском сельскохозяйственном институте. Позже результаты флористических исследований А.А. Лебедева были опубликованы в региональных и центральных изданиях. В 1956 г. была опубликована статья «Луга Калининского района и низовьев реки Тьмы», в 1959 г. работа «Кормовые растения из Флоры Верхнего Поволжья». Большой интерес представляет работа А.А. Лебедева по теории и практике проведения ботанических экскурсий в окрестностях Калинина.

В последующие годы ботанический сад продолжает активно развиваться как научное и учебное подразделение КГПИ. В конце 1960-х гг. приоритетным в научноисследовательской и прикладной работе ботанического сада становится сохранение редких и исчезающих видов растений Верхневолжья. Коллекция ботанического сада КГПИ к 1972 г. составляет более 500 видов растений. В 1970 г. на территории Сада был заложен розарий, в котором было представлено более 40 сортов отечественной и зарубежной селекции. Дендроколлекции насчитывала не менее 150 видов деревьев и кустарников, среди которых были черемуха поздняя, каштан ложноконский, псевдотсуга канадская, сосна Банкса. Ботанический сад проводил не только научную и учебную работу, он стал центром просветительской и природоохранной работы для населения. Кроме того, ежегодно для продажи населению города и области в Саду выращивали около 30 000 культурных и декоративных растений.

Спутниковая карта Твери (Калинина) 1979 года. Источник

На фото видна вся территория ботанического сада. Красным флажком отмечен пруд.

В 1971 г. Калининский педагогический институт был преобразован в Калининский государственный университет (далее - КГУ) и в 1973 г. было принято решении о передаче ботанического сада КГУ городскому «Тресту зеленого строительства» Твери. Это решение было мотивировано тем, что ботанический сад перестал удовлетворять нуждам учебного и научного процессов. Конечно, эта формулировка вызывает очень много сомнений и вопросов, однако, шаг был сделан. Ботанический сад фактически был передан г. Твери, но передан в виде полностью сформированного научно-исследовательского и образовательно-просветительского учреждения, с ценными и разнообразными коллекциями растений, сформированными экспозициями и хозяйственной инфраструктурой. На территории парка ботанического сада на тот момент сохранились малые архитектурные формы, которые остались от исторической усадьбы Бобровых - белокаменный арочный мостик и павильон-ротонда, который располагался на берегу пруда. Это был настоящий ботанический сад с уникальным историческим рельефом, фрагментами исторического парка, всеми условиями для организации полноценного познавательного отдыха жителей и гостей города и коллекцией растений, которая могла бы сыграть большую роль в грамотной организации озеленения города и расширения ассортимента растений для городских парков и скверов.

Первоначально действительно предполагалось сохранить коллекцию растений Сада, однако вскоре его территория превратилась в «закрытый сад для сбора семян». Парк с почти столетней историей оказался попросту заброшен, сотни видов и экземпляров растений, в том числе редких и исчезающих в результате погибли, и большая часть собранных коллекций растений оказалась полностью утраченной. Здание для сотрудников и оранжерея были разрушены, также оказалась разрушена вся инфраструктура Сада. Особенно печально, что оказались утрачены все малые архитектурные формы, которые украшали парк Сада еще со времен усадьбы Бобровых. До 1983 года, по отзывам жителей, которые проживали в окрестных домах, существовал еще фрагмент ручья Бухань с прудом, выше последнего из сохранившихся на нынешней территории Сада. Это был последний фрагмент каскада прудов, но даже эти два пруда в русле ручья Бухань создавали прекрасную по своей живописности картину. Жители вспоминают каскадный перелив воды из верхнего пруда в нижний, который располагался практически на границе территории Сада.

По воспоминаниям потомков одной из купеческих семей, которые дружили с семьей Ильи Ивановича Боброва, довольно долгое время в парке Сада недалеко на берегу пруда со стороны парка существовал грот из дикого камня с лавочкой для отдыха и деревянным помостом с балюстрадой. .Мы пока не можем сказать, в какой момент истории Сада этот грот был утрачен. В процессе перепланирования и застройки Заволжского района Твери, в том числе строительства гостиницы Юность, которая появляется рядом с Садом в 1983 г., русло ручья Бухань и все пруды, кроме самого нижнего, оказались засыпаны. Благодаря тому, что этот пруд оказался на территории Сада он сохранился, однако, замечательный по своей красоте и гармонии местоположения, павильон-ротонда на его берегу был разрушен. Этот павильон-ротонда так описан в романе В.И. Крюкова «Творцы и пророки»: «В глубине сада взметнулись ввысь исполинские тополя, тоже редких, мало встречающихся здесь видов. Там, за тополями, на берегу пруда белела в тени каменная беседка, точно такая, как в Нескучном саду в Москве. Серафим Петрович любил здесь посидеть» [с. 25]. Последняя фотография этого павильона, которая была найдена в семейном архиве жительницы Твери Елены Павловой (Зверевой) датирована 1986 г.. Десятки лет результатов труда и сердечного тепла, которые вложили в Сад несколько поколений его создателей и хранителей были забыты и потеряны.

Утраченная беседка-ротонда, XIX век.

Фотография 1986 г. из семейного архива Друга Сада - Елены Павловой (Зверевой)

В 1980-х гг. хранителями Сада и его растений были Василий Васильевич Веселов и его сын Николай Васильевич. Василий Васильевич был ветераном Великой Отечественной войны и искренним любителем природы. Во многом, благодаря их собственной инициативе от гибели были избавлены многие деревья в парке Сада. Веселовы, в меру своих сил и возможностей, занимались расчисткой и восстановлением парка. Если бы не их усилия, кто знает, остались бы в Саду хоть какие-то деревья, в истории которых можно и сейчас прочитать историю Сада и города. И Василий Васильевич и Николай Васильевич сохранят верность Саду и после того, как он вновь станет ботаническим садом Калининского государственного университета в конце 1980-х гг. и останутся его сотрудниками. Николай Васильевич Веселов долгие годы проработает в Саду в отделе Природной Флоры и во многом благодаря его усилиям будут созданы замечательные коллекция и экспозиция растений Европейских степей.

Василий Васильевич Веселов

Всего 16 лет безвременья, за которые Сад оказался не только предан забвению, но и практически погиб. Печальный, но очень поучительный период, который еще раз показывает, что Сады создаются людьми и для людей, однако, без любви и внимания людей они погибают и вместе с ними безвозвратно уходят в прошлое уникальные живые растения и история, удивительная история поколений, города и даже страны. Всего нескольких лет не хватило для того, чтобы Сад вернулся под «крыло» Калининского государственного университета в целости и сохранности. Лишь двух-трех лет не хватило, чтобы оказалось возможным сохранить одну из последних исторических малых архитектурных форм, которыми украсили усадьбу и свой родной город создатели Сада семья Бобровых - павильон-ротонду.

В 1988-89 гг. территория Сада вновь была передана городом в ведение Калининского (с 1990 г. Тверского) государственного университета. Сад вошел в состав Университета в ранге самостоятельного структурного подразделения - Ботанического сада. Сад вернулся «домой»! Начинается новый, современный этап истории Сада. Впереди его будут ждать долгие годы восстановления, борьбы за его сохранение, развития и становления его как настоящего ботанического сада, который займет достойное его место, как в российском, так и в международном сообществе ботанических садов. Это будут трудные и долгие десятилетия, самым главным достижением которых станет возвращение Сада к людям, к жителям города, которые должны будут вспомнить о его существовании, а затем узнают, признают и полюбят его вновь как старого сердечного друга, хранящего мудрость времен и тайны природы родного края.

Большой вклад в дело его восстановления внесли К.М. Смирнова, А.П. Хохряков, М.Т. Мазуренко, Ю.В. Наумцев. За это время сад стал выполнять ряд важных для Верхневолжья функций: научную, природоохранную, эколого-просветительскую, эстетическую и рекреационную.

В настоящее время на сравнительно небольшой территории сада всего 2,6 га собрано свыше 2500 травянистых растений и более 350 видов деревьев и кустарников, объединенных в коллекции по ботанико-географическому принципу.

С начала 90-x гг. XX в. приоритетным направлением в деятельности сада стало всестороннее изучение редких и исчезающих растений Тверской области с целью сохранения биологического разнообразия Верхневолжья. В 1997 г. Ботанический сад ТвГУ стал членом Международного Совета Ботанических садов по охране растений (BGCI). В рамках проекта «Интродукция как способ сохранения биоразнообразия» в саду создана фондовая коллекция «Редкие и исчезающие растения Тверской области». Традиционная для ботанических садов работа по формированию коллекционных фондов была реализована в форме создания «живой» Красной книги Верхневолжья. Коллекция насчитывает 170 видов сосудистых растений и 27 мохообразных. На территории Сада представлено около 60% редких и исчезающих растений занесенных в «Красную книгу Тверской области». Сформированы экспозиции, посвященные уникальным природным комплексам Тверского региона. Среди них «Валдайская возвышенность», «Вышневолоцко-Новоторжский вал», «Старицкие ворота».

2 августа 1996 г. после фундаментальной реконструкции сад был открыт для посещения и с тех пор стал для горожан одним из любимых мест познавательного отдыха. Все экспозиции Ботанического сада ТвГУ являются базой для учебного процесса вузов и школ Твери и области. Ботанический сад ТвГУ ведет активную работу в сфере экологического образования и просвещения жителей области. Создана система экологических программ, рассчитанных на разные возрастные категории населения. На базе Сада регулярно организуются тематические мероприятия для детей, фольклорные праздники и рок концерты, выставки работ тверских художников. Современная территория сада может служить наглядным примером стабильного существования уникального природного объекта в крупном городе.

Юрий Наумцев, Александр Лебедев,

Ольга Бахтилова, Мария Шувалова.